细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

稀土金属有机配合物

.jpg)

稀土金属有机配合物化学60年 SIOC Journal

稀土金属有机配合物还能催化氢化,氢胺化和膦氢化等重要有机反应 本文对稀土金属有机配合物化学过去60年的发展进行综述 关键词: 稀土金属有机配合物, 镧系茂金属配合物, 配 2018年2月6日 摘要: 概述稀土有机配合物的荧光发光机理,即有机配体通过对稀土离子的敏化作用,并将其跃迁的能量传递给稀土离子供其发光;列举芳香胺类、β二酮类和多 稀土有机配合物荧光材料的研究进展

.jpg)

稀土元素配合物结构的大数据分析

2019年9月22日 在本文中,我们利用有机小分子和金属有机配合物结构数据库(The Cambridge Structural Database System,以下简写为CSD)对稀土元素的配位环境进行了 2018年7月9日 针对稀土离子的特性和研究的挑战性,从新型稀土有机配合物合成、结构、反应性及催化功能入手,揭示配合物中稀土金属离子成键规律和强Lewis酸性本质,开拓 “新型稀土有机配合物的成键及反应性”重大项目指南

稀土金属有机配合物化学60年 百度学术

60年来稀土金属有机配合物化学取得重要发展辅助配体从环戊二烯基,五甲基环戊二烯基,茚基发展到各种非茂配体,如双酚,β二亚胺,胍基,脒基等配合物的种类从简单的三茂稀土配合物发展到各种形式的二茂稀土配合物和单茂稀土配合物非茂配体的应用不仅拓展了2023年12月4日 采用紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和X射线衍射谱对配合物的结构进行表征,并测定配合物的荧光性质和力致发光性能。 本实验是在现有科研成果的基础上开发的包含稀土金属有机配合物合成、产物仪器表征和产物性能模块化综合化学实验,实现了科教融 稀土金属有机配合物的合成、结构和力致发光性质 大学化学

稀土金属有机配位化合物的合成、结构与性质研究毕业论文

2014年11月29日 小清晰工作总结002 商务谈判策划书2014年修改 稀土金属有机配位化合物的合成、结构与性质研究应用化学学生姓名:学号:指导教师:职称:副教授完成时间:201411配位聚合物的合成研究111配位聚合物概况112配位聚合物的网络结构113配位聚合物的发展 2023年5月16日 稀土金属的发光金属有机配合物是一种先进材料,在化学、生物学和医学等方面具有广泛的应用潜力。这些材料的发光是由于一种称为天线效应的罕见光物理现象,在这种现象中,激发的配体将其能量传输到金属的发射能级。然而,尽管具有吸引人的光物理特性并且从天线效应的基本角度来看很有趣 Eu(III) 发光配合物的分子设计:我们可以从配体中学到什么

.jpg)

新型光功能稀土配合物研究及应用进展

2023年10月27日 稀土配合物作为荧光探针,主要属于下转换发光,这是一种Stokes过程,即配体通过“天线效应”吸收高能光子,再通过电荷转移等能量传递方式将能量传递给 Ln3+, Ln3+通过辐射跃迁释放出能量相对较低的光子[ 73]。 目前, Ln3+、有机配体、天线效应及配位模式是 2020年3月18日 因此,许多课题组展开了稀土金属有机配合物的磁性研究。 研究出发点 碳硼烷配位化学自诞生以来,由于其巢式五元环配体和环戊二烯高度的相似性,一直以环戊二烯为参照稳步发展,从3d过渡金属到镧系金属再到锕系金属,形成了一个丰富多彩的配为化学体 西安交大郑彦臻课题组Angew:碳硼烷镝基新型金属有机单

甲酸稀土金属有机框架配合物及其制备方法和应用

2021年6月11日 本发明属于金属有机框架材料技术领域,涉及一种甲酸稀土金属有机框架配合物及其制备方法和应用。背景技术镧系金属有机框架(lnmofs)是一类由镧系金属离子与有机配体配位形成的杂化材料,该材料不仅具有mofs结构的多孔性、可调节性和多样性,还具有镧系元素优异的发光特性,如:长的荧光 2020年7月28日 有机发光二极管( OLED s )具有全固态、主动发光、高对比度、低功耗、宽视角、响应速度快和易于实现柔性等优点,被认为是最有前景的新型显示和照明技术 之一。 传统 稀土配合物 OLEDs 是利用 中心 三价稀土离子 ff 跃迁的特性,从而实现高色纯度、高效率 发光。黄春辉课题组在稀土配合物OLEDs工作中取得进展 北京

.jpg)

上海大学孙丽宁教授团队AFM:开发增强稀土金属有机框架

2024年3月22日 上海大学孙丽宁教授团队AFM:开发增强稀土金属有机框架发光的新策略并应用于光子条形码和指纹检测 稀土金属有机框架(LanthanideBased MetalOrganic Frameworks,LnMOFs)是由稀土中心与有机配体自组装而成的材料,具有孔径可控、结构可调、比表面积高和热稳定性 稀土配合物凭借其复杂的结构和优良的性能,于催化剂,生物药物 (抗生素),饲料,肥料,磁性材料和荧光材料的合成领域中有很好的表现,所以人们对该类配合物更加的重视本文合成出了系列稀土有机配合物和稀土过渡金属异核配合物的单晶,它们的结构和性能也得到 稀土(Er,Eu等)过渡金属(铜,锌)羧酸有机配合物单晶的合成及

稀土金属有机配合物的合成、结构和力致发光性质 大学化学

2023年12月4日 采用紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和X射线衍射谱对配合物的结构进行表征,并测定配合物的荧光性质和力致发光性能。 本实验是在现有科研成果的基础上开发的包含稀土金属有机配合物合成、产物仪器表征和产物性能模块化综合化学实验,实现了科教融 2015年9月9日 根据其发光性质,稀土配合物可分为3种类型:受到金属离子微扰的配体发光,受到配体微扰的Ln从激发态配体到金属离子间发生分子内非辐射能量转移,然后再跃迁至金属离子的基态而发光。 所以能发生这些不同类型的发射,是由于稀土离子最低激发态能级不同 稀土配合物的发光机理及其应用 豆丁网

.jpg)

稀土金属有机化合物研究进展doc 原创力文档

2016年12月23日 稀土金属有机化合物研究进展doc,稀土金属有机化合物研究进展 摘要: 自1954年Wilkinson等人首次合成了Cp3Ln(1) 2稀土有机配合物转光剂的研究进展 稀土有机配合物具有良好的荧光性能,是优良的光致发光材料,通过选择合适中心离子和配体, 2015年10月25日 稀土金属有机配合物催化共轭双烯烃高选择性聚合* 王子川1,2刘东涛1崔冬梅1** (1中国科学院长春应用化学研究所高分子物理与化学重点实验室 长春 ) (2中国科学院大学长春分院长春 ) 摘 要 实现共轭双烯烃的高选择性聚合向来是配位聚合领域重要的 稀土金属有机配合物催化共轭双烯烃高选择性聚合 CORE

金属—配体协同活化化学键及稀土金属配合物催化苯乙烯聚合

通过金属有机配合物中金属与配体的协同作用活化化学键的研究近年来受到越来越多研究者的关注。 深入理解这种协同机制对于开发新型有效的协同体系至关重要。然而,仅通过现有的实验手段难以从分子水平上探明协同活化机理。另一方面,稀土金属有机 稀土有机配合物发光是无机发 光与有机发光 、 生物发光研究的交叉学科 , 有着重要的理论研究 意义及应用研究价值 。 它已越来越广泛地应用于工业 、 农业 、 医 药学及其它高技术产业 , 而这些应用研究又促进了有机化学及 生命科学的研究 , 因此 , 深入开展 稀土有机配合物的研究与应用百度文库

稀土金属有机配合物化学60年 百度学术

60年来稀土金属有机配合物化学取得重要发展辅助配体从环戊二烯基,五甲基环戊二烯基,茚基发展到各种非茂配体,如双酚,β二亚胺,胍基,脒基等配合物的种类从简单的三茂稀土配合物发展到各种形式的二茂稀土配合物和单茂稀土配合物非茂配体的应用不仅拓展了2023年12月4日 采用紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱和X射线衍射谱对配合物的结构进行表征,并测定配合物的荧光性质和力致发光性能。 本实验是在现有科研成果的基础上开发的包含稀土金属有机配合物合成、产物仪器表征和产物性能模块化综合化学实验,实现了科教融 稀土金属有机配合物的合成、结构和力致发光性质 大学化学

.jpg)

稀土金属有机配位化合物的合成、结构与性质研究毕业论文

2014年11月29日 小清晰工作总结002 商务谈判策划书2014年修改 稀土金属有机配位化合物的合成、结构与性质研究应用化学学生姓名:学号:指导教师:职称:副教授完成时间:201411配位聚合物的合成研究111配位聚合物概况112配位聚合物的网络结构113配位聚合物的发展 2023年5月16日 稀土金属的发光金属有机配合物是一种先进材料,在化学、生物学和医学等方面具有广泛的应用潜力。这些材料的发光是由于一种称为天线效应的罕见光物理现象,在这种现象中,激发的配体将其能量传输到金属的发射能级。然而,尽管具有吸引人的光物理特性并且从天线效应的基本角度来看很有趣 Eu(III) 发光配合物的分子设计:我们可以从配体中学到什么

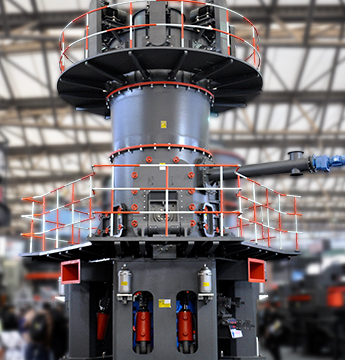

roe智能型磨粉机原理

--粉体企业办理开采证的费用,条

--粉体企业厂未来发展规划

--煤矿生产流程图

--成都龙泉磨粉机

--滑石设备多少钱一台

--7方7的车装磨粉多少吨

--热轧盘条生产线热轧盘条生产线热轧盘条生产线

--雷蒙磨粉机PF1315

--石墨生产技术

--腻子粉制作方法

--江西粉体企业采矿证办理,采矿权延续

--制粉设备生产企业安全生产责任状

--石油焦助磨剂厂家

--煤矿小型立式磨

--滑石粉机

--北京电力设备总厂磨煤机硅石加载油系统

--磨粉机怎样研瓦

--磨粉机设备制造公司

--什么牌子的煤炭生产系好

--增碳剂生产工艺流程图

--搅拌站一体式磨粉清洗

--有滑石粉矿山资源怎么办?

--山东腻子粉加工机器

--每小时产750T欧版磨粉机

--磨粉机400x60O多少钱

--上海资鑫机电设备有限公司上海资鑫机电设备有限公司上海资鑫机电设备有限公司

--巢湖市磨粉机制造厂家

--硅石雷蒙磨粉机图纸

--生产矿粉什么设备好

--